«Bringing the balance sheet of the planet on a public ledger»

On aura rarement vu un slogan aussi pompeux dans l’univers des blockchains publiques; et ce n’est pas peu dire considérant les énormités qui ont été promises par différents projets qui ont émergé depuis une dizaine d’années dans le milieu des cryptomonnaies.

Il y a des raisons d’être sceptique quant à cette prétention voulue par le projet The Guardian. La jungle crypto comporte tant de projets qui avaient les idées bien plus grandes que leur capacités à les exéxcuter, pourtant si cruciales aux promesses de toute révolution technologique. Avec les cryptomonnaies, c’est toute une génération qui apprend qu’on ne change pas le monde qu’avec des idées.

La qualité d’une idée dépend de son exécution, et c’est en regardant qui s’intéressent à ce projet qu’on peut y déceler des marques d’un projet crypto plus sérieux que la moyenne. Parmi eux, Microsoft, les Nations Unies, Blockchain For Energy (Saudi Aramco, Chevron, Exxon Mobil…), Deloitte et Avery Denninson font partie du petit nombre qui a annoncé publiquement leur utilisation de services faisant usage de ce standard écologique nouveau genre. Ce sont là des preuves que l’équipe derrière The Guardian semble être l’une des rares dans l’univers crypto à s’être penché en profondeur sur l’industrie qu’elle cherche à améliorer avant de développer une solution. Cette industrie, c’est celle des actifs écologiques.

En une phrase, The Guardian veut devenir un registre universel, ouvert et transparent des actifs écologiques émis dans toutes les juridictions et par n’importe qui en se servant des blockchains publiques. Ainsi construit, il pourrait devenir la solution à un problème majeur d’éthique et de comptabilité des pratiques écologiques des entreprises privées sur le marché volontaire du carbone et prévenir ainsi l’écoblanchiment qui en découle. Avant de comprendre pourquoi et comment un stack fondé sur un registre public et décentralisé, nous explorerons où sont les principales failles du marché actuel des actifs écologiques.

Le problème de la comptabilité des actifs écologiques

Ce que se propose de résoudre The Guardian est un problème de premier ordre pour la transition écologique et énergétique, mais qui est pourtant bien loin des thèmes connus du public lorsqu’on traite d’environnement: celui de la comptabilité des actifs écologiques. Un actif écologique se définit comme toute forme de droit à prétendre avoir un impact écologique positif. Concrètement, on parle là de choses qui sont bien connues; de crédits carbone, de certificats de protection de territoires forestiers, de titres attestant qu’on a bel et bien séquestré du carbone ou encore de garanties de l’origine de certains produits, comme l’énergie. Ces actifs se présentent sous la forme de certificats, des certificats qui, à l’époque de l’écologisme, ont une certaine valeur marchande. Qui ne voudrait pas, en effet, pouvoir prétendre conduire sa voiture à combustion de façon carboneutre si c’était possible, ou encore opérer sa mine en contrecarrant son impact environnemental par des certificats attestant d’un impact écologique nul – au plan global bien sûr – de ses activités.

Les actifs écologiques se distinguent en deux grandes catégories: ceux qui émanent du marché volontaire et ceux qui sont issus de cadres réglementaires obligatoires. Pour le carbone, par exemple, un gouvernement peut s’établir un plafond qu’il veut voir l’ensemble des producteurs de CO2 produire sur son territoire. Il distribue ensuite équitablement les «droits de polluer». Les entreprises qui n’en font pas usage peuvent revendre ces permis de pollution à des entreprises qui dépasseraient le quota qui leur a été alloué. Chaque année, le gouvernement redistribue de nouveaux permis de polluer, mais dont la somme est chaque fois légèrement plus basse. L’objectif est que, à long terme, les entreprises soient limitées dans leur droit de polluer et qu’il devienne plus payant de réduire les émissions à la source que d’acheter les permis nécessaires à polluer. Je décris ici les crédits du marché obligatoire, comme celui en place au Québec, qui, en passant, est géré par de gros fichiers Excel.

The Guardian s’intéresse cependant au marché volontaire du carbone. La différence tient du fait que le marché volontaire ne comporte aucune contrainte réglementaire, comme son nom l’indique. Parce qu’il est «payant» pour l’image d’une marque de réduire l’empreinte carbone de son entreprise, certaines qui ne se situent pas dans des juridictions où existent des marchés obligatoires du carbone cherchent des moyens volontaires de réduire leur bilan carbone. Un marché non gouvernemental s’est donc développé depuis une vingtaine d’années, régulé par des organismes non gouvernementaux. Ce système fonctionne ainsi: du capital est levé pour financer la mise sur pied d’une action qui aurait un bilan écologique positif; une entreprise réalise cette action au moyen de ces capitaux; son impact écologique est comptabilisé par un organisme de certification qui authentifie que les actions ont bel et bien été posées, et qu’elles ont eu l’impact prétendu; l’organisme remet les certificats à ceux qui ont déboursé pour la mise sur pied de ces actions. Le schème devient ainsi un investissement: des capitaux contre un certificat d’impact écologique positif.

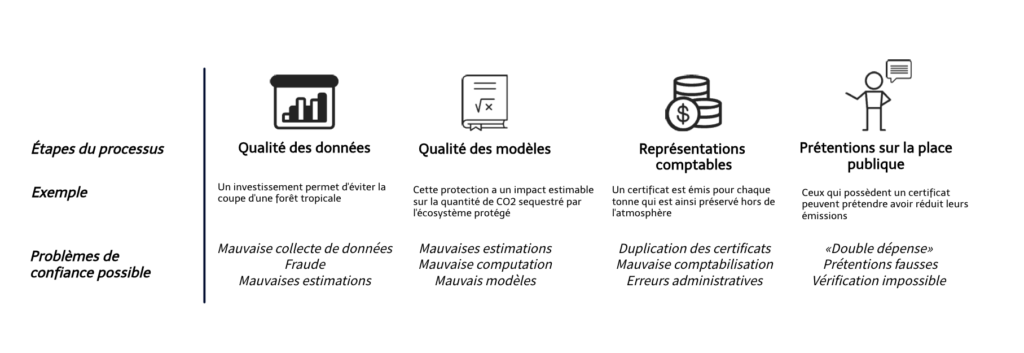

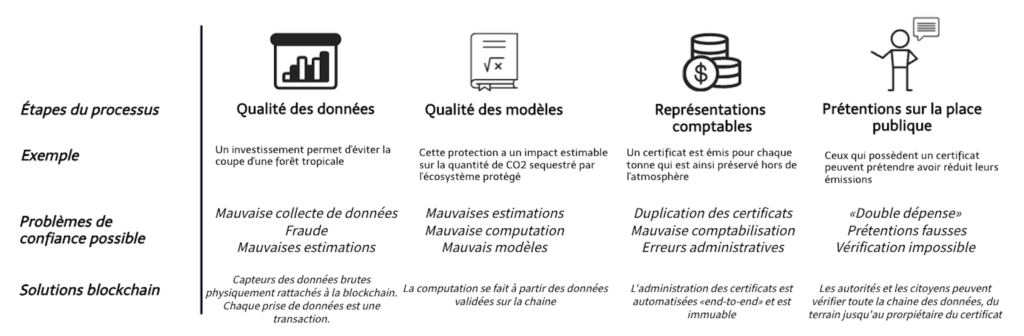

Mais comme ce système tient à la confiance qu’on porte aux acteurs de cette grande boucle et à leur propre capacité à faire respecter les règles de ce marché, le marché volontaire est entaché d’un manque de confiance plus important. On sous-estime l’ampleur de la tâche pour l’organisme de vérification, qui doit contrer toutes les failles possibles: mauvaise estimation (volontaire ou non) de l’impact écologique, difficulté de faire le lien entre les promesses et ce qui se fait véritablement sur le terrain, prise en compte limitée des impacts collatéraux (parfois négatifs) des actions. Les problèmes sont nombreux dans la pratique.

Le problème est si grave qu’on invite maintenant à abandonner quasiment intégralement l’utilisation de ces certificats. Un projet où l’on a fourni à des habitants de la Tanzanie des fours émettant moins d’émissions que les moyens traditionnels de cuisson a émis 10 fois plus de certificats émis que son impact réel. Dans une proportion similaire, des journalistes d’enquête ont rapporté que les projets concernant des initiatives de préservation des forêts tropicales authentifiées par la plus grande organisation d’émission de certificats volontaires, Verra, ont vu leur impact largement surévalué – et que 90% étaient donc sans valeur. Gucci, Nestlé, Delta Air Lines sont parmi les entreprises qui ont déserté ce marché où les scandales pleuvent.

Une chaine de confiance fragile

Pour rendre aux actifs écologiques leur pertinence des premiers temps, il faut étudier là où échoue la chaine de confiance. En théorie, les actifs écologiques sont soutenus par ce qu’on nomme une méthodologie, dictant le moindre détail du déroulement d’une émission de certificats, du projet jusqu’à la remise d’actifs écologiques, en passant par la vérification. Prenons par exemple l’idée qu’on souhaite protéger un territoire forestier récemment reboisé et que l’on cherche à comptabiliser les émissions de CO2 que ce projet permettra de retirer de l’atmosphère. Une méthodologie standardisée devra déterminer ce qui sera ou ne sera pas pris en compte dans l’estimation de l’impact carbone de ce projet. On pourra avoir une grande liste de spécifications nécessaires à ce calcul: superficies protégées, espèces ou type de forêt, la biomasse protégée, climat et plus encore. Mais il faudra aussi établir comment mesurerchacun de ces paramètres, quel protocole est pris en compte pour établir quel est le type de forêt, comment estimer la biomasse produite sur ce territoire, comment nousestimerons la biomasse souterraine de ce territoire, et tout le reste. À la fin, cette méthodologie permet de déterminer combien de certificats doivent être émis, ou, pour dire autrement, la «valeur écologique» du projet.

Ces méthodologies sont toutes des réponses à des besoins variés ou encore à des intérêts commerciaux distincts. Plusieurs méthodologies concurrentes existent pour un même type d’actif écologique. Présentement, une bonne proportion des actifs écologiques sont créés sous l’égide de méthodologies de firmes de certification et d’authentification, des organismes privés qui sont, un peu comme des comptables, des certificateurs et vérificateurs de documents, dont des droits d’émission. Verra, DNV et la Gold Standard Foundation sont les principales firmes de certification en matière environnementale. En plus de publier des méthodologies standardisées, ces firmes font le lourd travail d’établir les normes et mesures des impacts projetés et réels des projets de réduction des gaz à effet de serre, en plus d’émettre des certifications «prouvant» que des projets prétendant ont bel et bien ces prétendus impacts, permettant ensuite de créer les droits de polluer ou les compensations équivalentes. Ce sont aussi ces entreprises qui gèrent les registres de ces prétentions écologiques. Ces registres édictent qui possède chaque certificat, et si un acteur a utilisé un certificat existant, lui permettant de prétendre avoir «réduit» son empreinte écologique.

Parce qu’elles font toutes des choix différents, les méthodologies des firmes de certification ne sont pas des équivalents parfaits. Pour caricaturer le problème, la certification d’un droit de polluer d’une tonne de CO2 équivalent chez Verra n’est pas tout à fait équivalente au droit de polluer d’une tonne de CO2 équivalent de Gold Standard. Il y a donc un enjeu administratif lorsqu’il s’agit de faire la comptabilité des prétentions. Déjà difficile pour les corporations à l’interne, ce système est parsemé d’embûches pour le public et pour les autorités qui pourrait vouloir valider l’intégrité des prétentions, public qui, au final, est supposé être le bénéficiaire ultime de ce système.

Quoique, à l’origine, ce schème voulait rendre les projets écologiques imputables, dans les faits, des questions subsistent quant à l’intégrité du système. En effet, les registres des certificats sont administrés par ces organismes, qui authentifient les prétentions écologiques et les comptabilisent. Ils agissent en tant que tiers de confiance pour la longue chaine qui fait qu’un projet ayant un impact écologique positif peut se transformer en certificats échangeables sur le marché. Mais comme leurs clients sont ces entreprises qui réalisent des projets écologiques, on peut douter que les firmes de vérification se font compétition entre elles sur la «flexibilité» de leur méthodologie, toujours dans l’objectif d’émettre plus de certificats et de générer de nouveaux revenus.

Ce portrait brossé, il est aisé de comprendre que les actifs écologiques sont associés à des adjectifs assez péjoratifs: extrêmement hétéroclites, peu intégrés, douteux. Qui plus est, la complexité de ces systèmes parallèles de méthodologie rend la vue d’ensemble incohérente. Tout cela fait que l’univers des actifs écologiques est extrêmement fragile, et s’est avéré vulnérable aux fraudes et aux erreurs. Ces caractéristiques le rendent en proie aux critiques écologistes, qui rejettent souvent les actifs écologiques comme une solution viable en raison de leur faillibilité, ce qui est relativement justifié dans l’état actuel des choses. Et c’est sans compter que je n’ai pas voulu entrer dans tous les détails des mécaniques des méthodologies, qui incluent une foule d’acteurs de tout genre, qui doivent participer à ce grand cycle d’application qui transforment des données en valeurs financiarisées, amplifiant encore davantage la confusion dans la chaine de confiance.

The Guardian – L’utilisation d’une blockchain en alternative aux solutions traditionnelles

En termes très concrets, The Guardian est une librairie et une plateforme pour développer des tokens respectant des standards écologiques avec lesquels quiconque peut librement tokeniser des actifs écologiques. Les caractéristiques des tokens qui sont mintés sur la plateforme The Guardian sont calquées sur les spécifications techniques proposées par le Global Blockchain Business Council (GBBC), un consortium privé rassemblant des acteurs de l’industrie crypto et des corporations traditionnelles. Ce que le GBBC a élaboré est une taxonomie, dictant comment un token doit être «programmé» pour qu’il soit compatible avec les autres tokens d’actifs écologiques et fonctionnel sur la chaine Hedera. Les spécificités techniques de ces détails ne nous intéressent pas dans cet article, mais vous pourrez les retrouver ici. Ce détail secondaire pour l’actuelle explication met surtout en lumière que des intérêts très importants se cachent derrière ce standard.

The Guardian a ensuite pris le standard élaboré par le GBBC pour y créer une plateforme web qui permet de faire la gestion de jetons représentant des actifs écologiques. En reprenant des méthodologies parmi les plus utilisées, la plateforme rend «compatibles» les règles des méthodologies avec la taxonomie de la GBBC. Partant de formulaires très simples, on peut donc utiliser The Guardian pour émettre des jetons représentant un projet d’atténuation écologique, des jetons qui sont programmés de façon à ce que les règles de la méthodologie s’expriment dans la programmation sur la chaine.

The Guardian a aussi entrepris de s’assurer que les données et l’interprétation de ces données par des modèles soient sécurisées sur la chaine. C’est aussi un standard matériel, qui permet de créer des puces qui iront inscrire des preuves cryptographiques de données collectées par des capteurs numériques, et ce, avant même que qui que ce soit y ait accès. Les données auront donc été cryptographiquement vérifiées, et elles prouveront sur la chaine par une logique cryptographique complexe mais vérifiable qu’elles n’ont pas été sabotées. Les satellites, les capteurs de CO2, les données de pH dans le sol: tout pourra être vérifié sur la chaine avant même d’en générer des actifs écologiques. Il en sera de même pour la computation de ces données dans les modèles prédictifs d’impact écologique. Difficile – quoique toujours théoriquement possible – de tricher à la source de tout ce système.

Ce sont ces données, d’abord vérifiées sur la chaine, qui permettront ensuite l’émission de jetons remplaçant les certificats de l’ancien système. Le jeton présente une foule d’avantages. Entre autres, au plan administratif, une personne qui achète un jeton indiquant qu’elle a droit d’émettre 1 tonne de CO2 et un autre de 3 tonnes se verra attribuer sur la chaine le droit de polluer de 4 tonnes ni plus ni moins. Si les droits comprennent des conditions, comme une expiration par exemple, la chaine comptabilisera automatiquement le droit de polluer en conséquence. Si un acteur décide d’utiliser ses jetons afin de prétendre réduire son empreinte écologique, une preuve cryptographique sur la chaine permettra d’associer ses prétentions à un projet, et ce projet à des données. Ces jetons seront conséquemment automatiquement brûlés, empêchant un acteur de dépenser en double ses actifs écologiques. Et si l’émetteur original du jeton réduit le droit de polluer de 3 tonnes à 2 tonnes – par exemple, si un feu de forêt dévaste les actifs associés au droit de polluer – le possesseur du jeton se verra retirer ses prétentions automatiquement, dans une forme qu’on pourrait dire «en cascade». Les jetons seront comme des dominos, qui seront affectés comme dans l’exemple suivant:

La formule tirerait aussi de très nombreux autres avantages: financiarisation beaucoup plus simple, vérifiabilité «end-to-end» par le public, automatisation de l’administration, mise en place de modèles économiques originaux (des crédits carbone comme points de fidélisation? Des subventions en crédits carbone? Des prêts agricoles adossés à des garanties en CO2?). Tout cela, impossible de le rêver dans l’état actuel des choses. Ici encore une fois , la tokenisation avance comme un bulldozer de Jevons sur un modèle désuet par rapport à nos attentes sociales de plus en plus élevées.

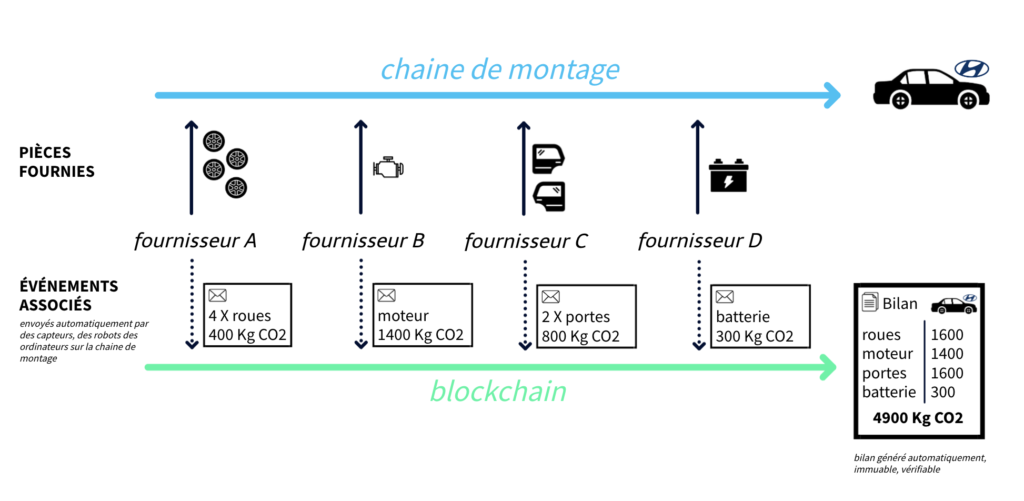

Un cas d’usage: l’exemple de Hyundai

Une voiture contemporaine possède des dizaines de milliers de pièces, des composantes qui, dans un monde globalisé, proviennent de plusieurs endroits. Du moment où une pièce sort des mines jusqu’à ce qu’elle soit ajoutée dans le produit fini qu’est le véhicule, plusieurs manufacturiers peuvent procéder à des modifications; c’est ce qu’on nomme la chaine de valeur, où chaque acteur transforme un peu davantage le produit vers sa forme finale.

Dans ce contexte, si le besoin de connaitre l’impact écologique précis d’une voiture particulière surgit, les technologies numériques comme le cloud, le big data et l’intelligence artificielle peuvent venir en aide. Mais c’est négliger que, si la main invisible du capitalisme mondialisé organise plutôt bien la construction du véhicule des minerais de fer jusqu’à son premier plein d’essence, elle ne réussit pas à fédérer la gouvernance du système administratif que la comptabilisation de l’impact carbone d’une voiture en particulier exigerait au travers de toute cette chaine de valeur sans les blockchains. Car même si on imaginait que toutes les entreprises de la chaine de valeur auraient des processus administratifs internes suffisamment bien développés pour être en mesure de tenir les livres de leurs propres émissions de CO2 (ce qui est loin d’être le cas), il faudrait encore que des processus administratifs communs à tous les acteurs soient mis en place. Qui possèderait les données? Dans quel État seraient-elles hébergées? Qui pourrait y accéder? Qui contrôle qui peut y accéder? Ces données sont-elles fiables? Ai-je véritablement confiance en l’honnêteté du fournisseur de mon fournisseur? Des lois empêchent-elles cette collaboration? Qui paierait pour effectuer ce traitement? Ce sont toutes des questions légitimes qui empêchent concrètement de mettre en place un régime à la gouvernance classique, notamment parce qu’une telle gouvernance serait économiquement prohibitive.

En utilisant The Guardian, Hyundai a outrepassé tous les problèmes de gouvernance qu’un projet de cette envergure pourrait susciter. Rassemblant 26 fournisseurs de Hyundai et de Kia, la blockchain permet de suivre, en temps réel et avec un niveau de certitude suffisamment robuste pour être admissible à des audits sérieux, l’empreinte carbone de chacune des pièces produites, et ce, malgré ses transformations, son parcours à travers différents pays et son intégration à des composantes plus grosses.

La solution répond à plusieurs des contraintes de gouvernance qu’une solution numérique classique comporterait:

- Les données sont hébergées dans ce «cloud» décentralisé qu’est la blockchain, une infrastructure indépendante de Hyundai, de Kia, et qui vit sans égard aux parties qui écrivent sur la chaine. Cela permet à qui le voudrait d’accéder aux données, y compris dans l’éventualité où Hyundai mettrait fin à ses activités, et peu importe si les données plaisent ou non à Hyundai.

- Les règles d’entrée de données – mises en place par The Guardian – sont inviolables.

- Les données confidentielles sont invisibles, mais les preuves que ces données sont justes et reliées à des réalités sur la chaine de montage sont, elles, publiques et connues de tous.

- La comptabilisation est automatisée par un système tiers aux acteurs qui l’utilisent. La fraude est conséquemment mitigée en grande partie.

- Des systèmes de crédits carbone volontaires – également construits sur les standards de The Guardian – peuvent automatiquement atténuer l’impact carbone des objets suivis.

- Les unités de crédits carbone sont rapportées dans un grand registre compatible avec les unités des crédits carbone d’autres acteurs: celles d’autres entreprises émettrices et celles d’autres entreprises atténuatrices. En théorie, cela permet aussi une automatisation du système, et ce, sans même que les parties impliquées n’aient à se concerter.

Vous pourrez bientôt suivre chaque gramme de CO2 émis par votre mode de vie

La discipline encore nouvelle qu’est l’écologie et l’évaluation des cycles de vie nous a habitué à prendre les approximations pour seule matière de travail dans l’élaboration de politiques publiques. Les actions ESG corporatives et la finance régénérative se fondent elles aussi sur des approximations et des suppositions souvent chambranlantes. The Guardian fait miroiter une utopie où l’on devient en mesure, avec des moyens technologiques simples, de suivre en temps réel l’impact carbone de tout un chacun à grande échelle. Nous sommes face à la possibilité de faire passer les calculs d’empreinte écologique à l’échelle industrielle et d’en rendre l’usage une banalité du quotidien.

Car, pour le lecteur qui n’aurait pas encore saisi la portée de cette technologie, il s’agit ici de comptabiliser au gramme près l’impact carbone de chaque citoyen, de chaque institution avec un degré de certitude extrêmement élevé. De la même façon que le capitalisme nous a menés à traquer nos sous pour en faire l’optimisation, la comptabilisation des actifs écologiques nous permettrait théoriquement de suivre minutieusement notre impact, et de le mettre au pas de contraintes externes, la première étant la biocapacité terrestre, les secondes pouvant être des lois ou des attentes financières. C’est la crypto qui, enfin, peut faire entrer la rigueur comptable zêlée dans le combat écologique.

Y a-t-il là un espoir salvateur pour contrer la crise écologique? Peut-être. Si certains pointent la révolution industrielle comme la cause de nos maux actuels, je défendrai que c’est aussi la main comptable des marchands florentins au XIIIe et XIVe siècle, l’ingénierie financière des habitants d’Amsterdam au XVIIe siècle et la titrisation des dernières décennies qui nous ont rendus accros à la croissance économique, qui manipulent le comportement destructeur des acteurs du système et qui nous poussent rapidement vers le mur. Dans un monde qui n’atteindra visiblement pas les attentes de l’Accord de Paris par la politique, la finance pourrait être l’une de nos dernières cartes.

Combattre le feu par le feu. Prendre en compte intégralement les règles du jeu écologique dans un système comptable. Intégrer facilement l’écologie à la finance et aux lois des affaires. S’offrir l’outil d’un contrôle strict jusque là jamais égalé en écologie. Là gît probablement la rédemption du comptable, peut-être la seule voie de son salut. Souillé de son péché originel, il s’agit de sa proposition la plus aboutie pour s’en laver, la seule logique dont il soit capable. Elle n’est probablement pas sans faille, mais elle pourrait nous donner suffisamment de temps pour que nous prenions la mesure de nos erreurs écologiques et que nous intervenions enfin par de vraies ambitions politiques.